##はじめに

こんにちは。はじめまして。suzu (@suzuuuuu09) です。私は情報系の大学 1 年で、個人的に Web フロントエンド技術を使った Web 開発をおこなっています。夏休みの機会を利用して、触ったことがなかった技術を使って新しいものを作ろうと思いました。

そこで今回、Astro と React を使ったポートフォリオサイト兼ブログサイトを制作しましたので、紹介します。

##画像・動画

##技術スタック

###フレームワーク

####Astro

静的サイト生成に適していて、扱いやすい Astro を採用しました。パフォーマンスに優れており、非常に高速なページの読み込みがデフォルトで行えるようになっています。また、後述する Content Collections も Astro を採用した理由のひとつです。

####React

UI フレームワークに React を使用しました。####GSAP

アニメーションを行うために、GSAP を採用しました。Motion(旧Framer Motion)↗️ の採用も考えましたが、React でしか動かせないのがネックだったので諦めました。

###スタイリング・デザイン

####Panda CSS

スタイリングには Panda CSS を採用しました。Chakra UI 開発チームによって作られた

サーバーファースト時代における CSS-in-JS の課題を解決することを目的とした新しい CSS-in-JS エンジン です。(公式ページより)Tailwind CSS や UnoCSS のようなユーティリティクラスを活用した CSS フレームワークと違い、高い保守性があります。(余談ですが、当初このサイトは UnoCSS で作っていましたが、保守性が低さからサイトを一度作り直しています)

####フォント

フォントは本文に IBM Plex Sans JP 、コードブロックに Moralerspace を使用しました。####絵文字

絵文字は Twitter(現 X) が開発したTwemojiを採用しています。絵文字を入力すると自動で SVG 画像に変換してくれます。

😄⭐☔←こんな感じ

####アイコン

アイコンはastro-iconifyを使っています。astro-iconify を使うことで mdi や devicon などのアイコンやロゴを簡単に扱うことができます。 もともとは

Astro Icon↗️ を使っていましたが、アイコンを使うために別途でパッケージをインストールする必要があり煩わしかったため、Astro Icon は採用しませんでした。

###コンテンツ管理

####Content Collections

Astro を採用したもうひとつの理由です。Content Collections は Astro のプロジェクトフォルダ内に src/content ディレクトリを作ることでディレクトリ内にある Markdown ファイルを簡単に管理することができます。また、title や slug などのデータを型安全に処理できます。

###ホスティング

####Cloudflare Pages

ホスティングには Cloudflare Pages を使用しました。知り合いから「Cloudflare Pages が楽で使いやすい」と聞いたので試しに導入してみました。

###OGP 画像の生成

####Satori & Resvg

Satori を使って HTML と CSS から SVG を生成します。生成した SVG を Resvg を用いて PNG 画像に変換しています。####BudouX

BudouX はタイトルの文を分かち書きするために使いました。###アナリティクス

####Google Analytics

アナリティクスは Google Analytics を使用しています。特にこだわりがなかったので無難なものを選びました。###コードブロック

####Expressive Code

コードブロックに Expressive Code を使用しました。Astro との相性も良く、簡単にリッチなコードブロックを扱えるのが特徴です。##こだわりポイント

###ヘッダーナビゲーション

GSAPを使ったヘッダーのホバーアニメーションです。

触っていて楽しさや爽快感を感じられるようなアニメーションを作りました。また、このアニメーションを作ることで、カーソルの位置がナビゲーションのどの位置にあるのか分かりやすくなりました。

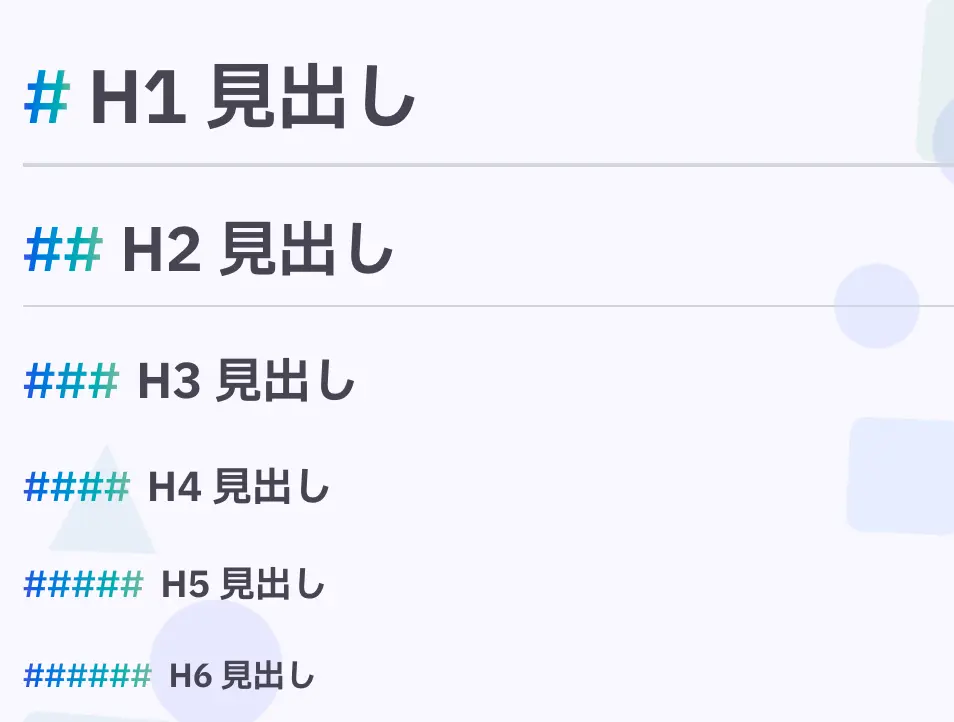

###見出しの「#」レベル

先日 Twitter を見ていたところ、このようなツイートを見かけました。

なるほど…確かに読みやすい…てことで当サイトにも実装してみました。

このような感じになりました。見出しのレベルが分かりやすくなりました。

実装方法について説明します。

rehype-slug↗️ と rehype-autolink-headings↗️ をインストールします。簡単に説明すると、rehype-slug は見出しに固有 id を持たせるプラグイン。rehype-autolink-headings は見出しにリンクを追加するプラグインです。

import { defineConfig } from "astro/config";import rehypeSlug from "rehype-slug";import rehypeAutolinkHeadings from "rehype-autolink-headings";

export default defineConfig({ markdown: { rehypePlugins: [ rehypeSlug, [ rehypeAutolinkHeadings, { behavior: "prepend", content: /** @param {any} node */ (node) => { // headingのlevelに応じて#の数を変える // h1 から h6 まで対応 const level = Number.parseInt(node.tagName.substring(1), 7); const hashes = "#".repeat(level);

return { type: "element", tagName: "span", properties: { className: ["heading-anchor"], }, children: [{ type: "text", value: hashes }], }; }, group: { type: "element", tagName: "div", properties: { className: ["heading-wrapper"], }, children: [], }, }, ], ], },});これで見出しのレベルに応じて「#」の数を変えることが出来ます。